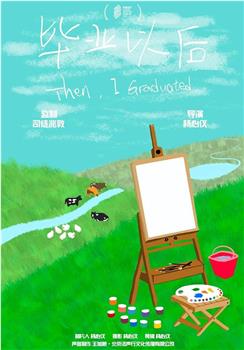

毕业以后

(2024)

- 别名:Then, I Graduated

- 豆瓣评分:

- 获奖: 《竞赛 最佳纪录长片》

- 导演: 杨心仪

- 类型:纪录片

- 地区: 中国大陆

- 上映时间: 2024-07-21(FIRST青年电影展)

- 片长: 119分钟

瓜子西瓜 暂时没有为您收集到播放资源!

毕业以后下载资源

抱歉!瓜子西瓜暂时没有为您收集到资源,请您继续关注!

毕业以后剧情内容介绍

《毕业以后》在线观看和下载

毕业以后剧情内容介绍

毕业以后又名Then, I Graduated

发布于2024年。由杨心仪执导,并于2024-07-21(FIRST青年电影展)公映的电影。

豆瓣评分未知,暂时没有评分,请继续等待。类型为纪录片的电影。创作于中国大陆地区,

毕业以后获奖情况

第18届FIRST青年电影展:竞赛 最佳纪录长片(提名)。

毕业以后资源介绍

瓜子西瓜暂时没有为您收集到在线或者下载资源,我们将会努力的寻找,请您继续关注。

豆瓣评分未知,暂时没有评分,请继续等待。

——以上信息由瓜子西瓜提供

茗政

小切口人物纪录,作者*繁与被纪录者对话,引导性提问,莫名有种**牺牲品的凄凉。

日尧

本届first最爱,有意外,导演视角的引入也很好。很讽刺的是,王离职当天,身上穿着Fendi。

秋刀魚的滋味

#18 first#第一印象是**媒介的分屏拼凑。**变动下普通人在理想和现实中的抉择。这部片子最大的特点是导演在纪录片创作过程中加入了自己的主观阐释,纪录片的“客观性”由此消解,影片最后导演又成了片子的被摄体,这种来回的移转蛮好玩的。导演的解说有一种娄烨《苏州河》的质感,包括大多数时候导演手持摄影机时作为“缺席的在场”接画内人的东西时有种主观融于客观的性质。影像质感的粗糙一点都不影响电影的质感,反而更具风味,为劣质影像辩护!祝导演越来越好!

Pork Belly

中国这些电影节选的纪录片主要是比人好。

胤祥

#10613。#18th FIRST# 纪录片竞赛入围。

圆首的秘书

也许导演可以更多地放下自己,把电影交给人物,交给影像,交给自己控制不了的东西。

梁梁

可以看得出,青年导演在努力的表达,纪录片的主角也表现出了某种典型。 但纪录片仅仅只是纪录,未免可惜了。创作者本身可以有更多的思考和追问,更进一步,站远一点。 现象,原因,叩问,追击。什么是共通的,什么是个体的。

一颗威廉**

两小时电子宠物观赏体验卡。和《洗头记》中用孩童视角观察**相比,影片中的疫情要素更像是一堵作用不大的背景板,严格来说影片无意声讨环境,反应的更多是毕业生步入社会后面临的物质与精神困境。而在影像态度上又区别于《巢》理性到极致的客观视点,镜头背后的记录者抑制不住的劝谕倾向和相似素材的泛滥运用让导演剪爽了,代价是观众需要在节展赶场期间分配精力储备接收轰炸般的无效信息,被迫为创作者不擅长取舍的短板买单。

bravado

有的时候还是别太听老师的话,反而会生长出自己的枝丫。

子戈

#18th FIRST# 所有创作都要面临一个问题,到哪儿算是结束?纪录片尤其如此。本片就是一个不知为何开始,但知道如何结束的例子。 初看,稀松平常,不过是一个学艺术的大四毕业生,游走于城市和故乡之间,找不到落脚点。但随着影片进行,长达四年的拍摄时间渐渐发挥作用,让我们看到一个更丰满、更立体的生命,也许没什么深刻或稀奇,但记录最朴素的功效却得以彰显,那便是尽量不介入地、不打扰地去注视一个人足够长的时间,然后静静等待生活自身的逻辑显现,等一个“天”赐的作品。 但不足之处也在于此,导演还是太年轻了,真挚有余,**不足,这阻止了她向天要到更好的东西。但还是值得鼓励。